我国食物系统供应链向机械化、产业化加速转型,其污染物排放(如氨、氮氧化物)不仅源于作物生产环节的“直接排放”,还来自于机械使用、能源消耗、食品加工、运输流通等环节的“间接排放”。然而以往研究聚焦前者,缺乏对后者的健康风险开展系统研究,阻碍了我们对食物系统健康风险的责任归属、减缓策略的全面认识。针对这一挑战,研究团队基于自主开发的高分辨率排放清单(GEMS),结合区域空气质量模型(CMAQ-Adjoint)、全球暴露-死亡风险评估模型(GEMM)以及多区域投入产出模型(MRIO),量化了1981至2017年间中国食物系统的“间接排放”及其健康效应。

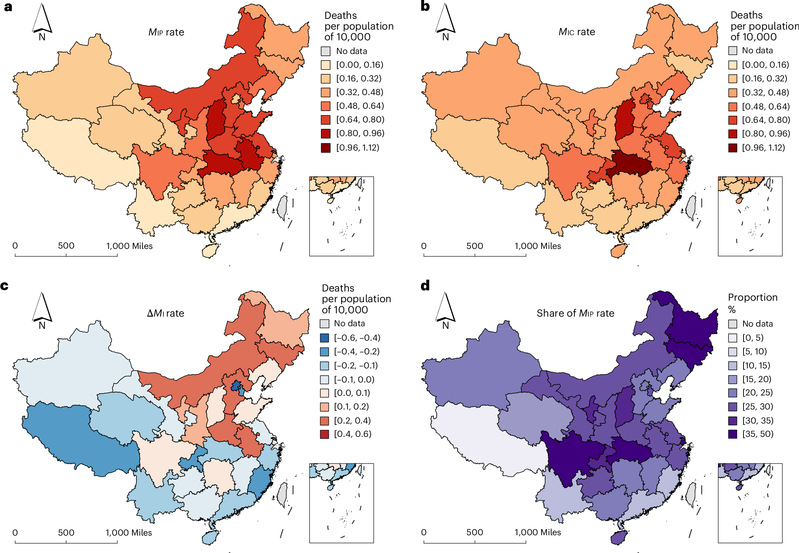

结果表明,1)1981至2017年间,中国食物系统“间接排放”导致相关过早死亡人数从1.1万人上升至6.8万人(图1),占中国食物系统健康风险的1/4,成为继粮食种植、畜禽养殖之后的重要排放途径;2)“间接排放”的健康风险存在区域和人群差异,华北平原(不包括北京)是“热区”,低收入群体所承担的空气污染健康风险比其消费责任高出58%;3)实施清洁能源替代、运输排放控制等措施可使“间接排放”的健康风险减少50%左右,尤其是华北平原具有显著减排潜力。

这项研究以“Indirect emissions contribute a quarter of air pollution-related health burden of food systems in China”为题于2025年7月4日发表在《自然-食物》(Nature Food)杂志。郑炼明,吾拉哈提•阿达力别克为领衔作者,河海大学周丰、南方科技大学沈惠中、英国伦敦大学学院孟婧、英国卡迪夫大学何盼为共同通讯作者。该成果得到了国家杰出青年科学基金等项目的资助。

原文链接:https://www.nature.com/articles/s43016-025-01193-0

Copyright © Hohai university

Copyright © Hohai university

dilixueyuan@hhu.edu.cn

dilixueyuan@hhu.edu.cn