2025年7月29日,河海大学地理与遥感学院流域地表过程与效应团队在Earth’s Future上发表题为“Sustained green manure-rice rotations can mitigate methane emissions by enhancing microbial methane oxidation in southern China”的研究论文,揭示了绿肥轮作调控稻田甲烷排放的微生物机制,为设计基于自然的解决方案和提升稻田碳汇潜力提供科学依据。

绿肥(Green manure or Cover crop)是一种基于自然的解决方案,可有效提高土壤有机质含量,提升农田生态系统碳汇潜力。但绿肥措施下,大量的新鲜有机物料投入,可能在淹水稻田环境导致甲烷排放激增,从而抵消土壤固碳效应。因此,绿肥作为一种基于自然的解决方案,能否提升稻田土壤碳汇功能,是目前研究关注的热点。

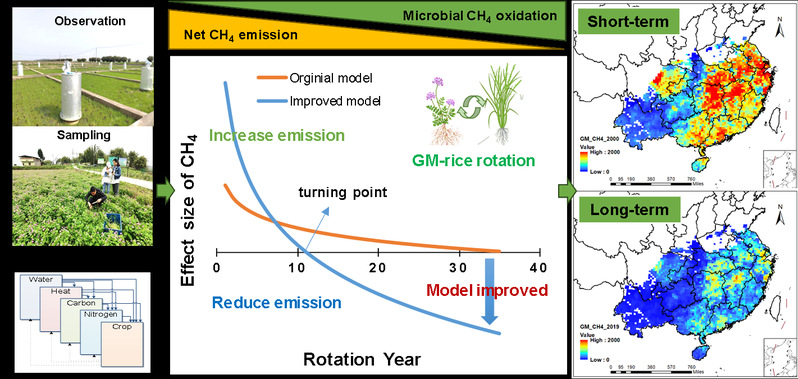

针对上述问题,团队采用联网观测、分子生物学技术、过程模拟的多尺度研究手段,揭示绿肥轮作对中国南方稻田甲烷排放的短期和长期效应差异及机制,利用改进的模型评价绿肥轮作对南方稻田甲烷排放时空差异。研究表明:1)绿肥管理措施(种植年限和翻压量)是导致绿肥-稻田系统甲烷变异的关键驱动因子,可解释78.4%的排放变异;2)绿肥主要通过影响土壤甲烷产生与氧化基因丰度比调控绿肥-水稻系统的甲烷排放(R²=0.510;p<0.001),该比值随种植年限的增加而降低;3)通过将该微生物机制纳入过程模型,团队预测中国南方约76%的稻田(具有较低绿肥生物量和甲烷排放量背景值)可通过近15年的绿肥轮作实现甲烷减排。本研究表明,长期采用适宜的绿肥措施不会显著增加甲烷排放,破解绿肥-稻田系统碳汇功能评价难的关键科学问题。

图1 论文的图形摘要

该研究由我院流域地表过程与效应团队牵头完成。团队梁浩教授和付瑾副教授,安徽农业大学周国朋教授为论文共同第一作者,团队周丰教授和中国农业科学院农业资源与农业区划研究所曹卫东研究员为共同通讯作者。该成果得到国家重点研发计划、国家自然科学基金等项目的资助。

论文信息:Liang, H., Fu, J., Zhou, G.P., Feng, J.G., Zhu, Q.A., Smith, P., Gabrielle, B., Li, T., Schmidt, S., Xu, C.X., Liu, J., Nie, J., Wu, J., Geng, M.J., Wang, F., Liang, Y.T., Cao, W.D.*, Zhou, F.* (2025). Sustained green manure‐rice rotations can mitigate methane emissions by enhancing microbial methane oxidation in southern China. Earth's Future, 13, e2024EF005698. https://doi.org/10.1029/2024EF005698

原文链接:https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/2024EF005698

Copyright © Hohai university

Copyright © Hohai university

dilixueyuan@hhu.edu.cn

dilixueyuan@hhu.edu.cn